南3条店の湊です。

先日お休みを頂いて、旅に出てきました。

自由気ままな一人旅。

ぶっちゃけ興味のない観光名所も、行列のできる話題のお店もスルーして、自分の行きたい所だけに行き、時間も全部自由、、なんて贅沢!

ということで、思いっきり私の趣向に偏った “民藝の旅” と題し、長野県松本へ行ってきました。

松本は暮らしに民藝が根付いている街と見聞きして、一度訪れてみたかったのです。

蔵造りの街並みを歩いてみると、軒先に大甕が置かれていたり、喫茶店など各所で長年大事に使い込まれた松本民芸家具のウインザーチェアやラッシチェアを目にしました。

料理は各地の民窯の器に盛りつけられ、店内を見渡せば棚の上には吹きガラスなどの調度品が並び、型染ののれん、メニューや包装紙、、街のあちらこちらに民藝の品々が溶け込んでいました。

紙ナプキンやマッチは染色家・柚木沙弥郎の意匠。つい集めたくなる可愛らしさ。

松本民芸館では土蔵造りの建物や古作民藝の品々に感嘆。静閑な佇まいながら物の温かさを感じるような、その場を離れるのが心惜しいほどでした。

そして工芸店やギャラリーを西へ東へとはしごし、日に日に軽くなるお財布に反し、ぺったんこだったリュックは最終日には後ろにひっくり返りそうなくらい重たくなりました。笑

旅先から持ち帰った手仕事の品々を暮らしに取り入れ、日々愛おしみながら、いまだ旅の余韻に浸っております、、

そして、なんと!南3条店にも全国各地の作家さんより素敵な器が集まります!

‘ブラウンブックスカフェのマグカップ展 4’

2017.5.15 (MON) – 5.30 (TUE)

ここで一品一品ご紹介したいところですが、手で作られたものですので、やはり実際に手にとって、質感や手に持ったときの感触、その良さを感じていただきたいです。

お気に入りの逸品を探しに是非お越しください!!

…部屋についたら掃除のおばちゃん2人が私の部屋でカップヌードルを食べているではありませんか‼︎笑

あっ今回は電子レンジがある‼︎ラッキー♡

と思ったら、まったく温まらない。苦笑

…部屋についたら掃除のおばちゃん2人が私の部屋でカップヌードルを食べているではありませんか‼︎笑

あっ今回は電子レンジがある‼︎ラッキー♡

と思ったら、まったく温まらない。苦笑

ダメもとで聞いたら「あぁ。それ壊れてるよ!」って…

更にドアの穴から覗かれないようにティッシュが突っ込んである‼︎

ダメもとで聞いたら「あぁ。それ壊れてるよ!」って…

更にドアの穴から覗かれないようにティッシュが突っ込んである‼︎

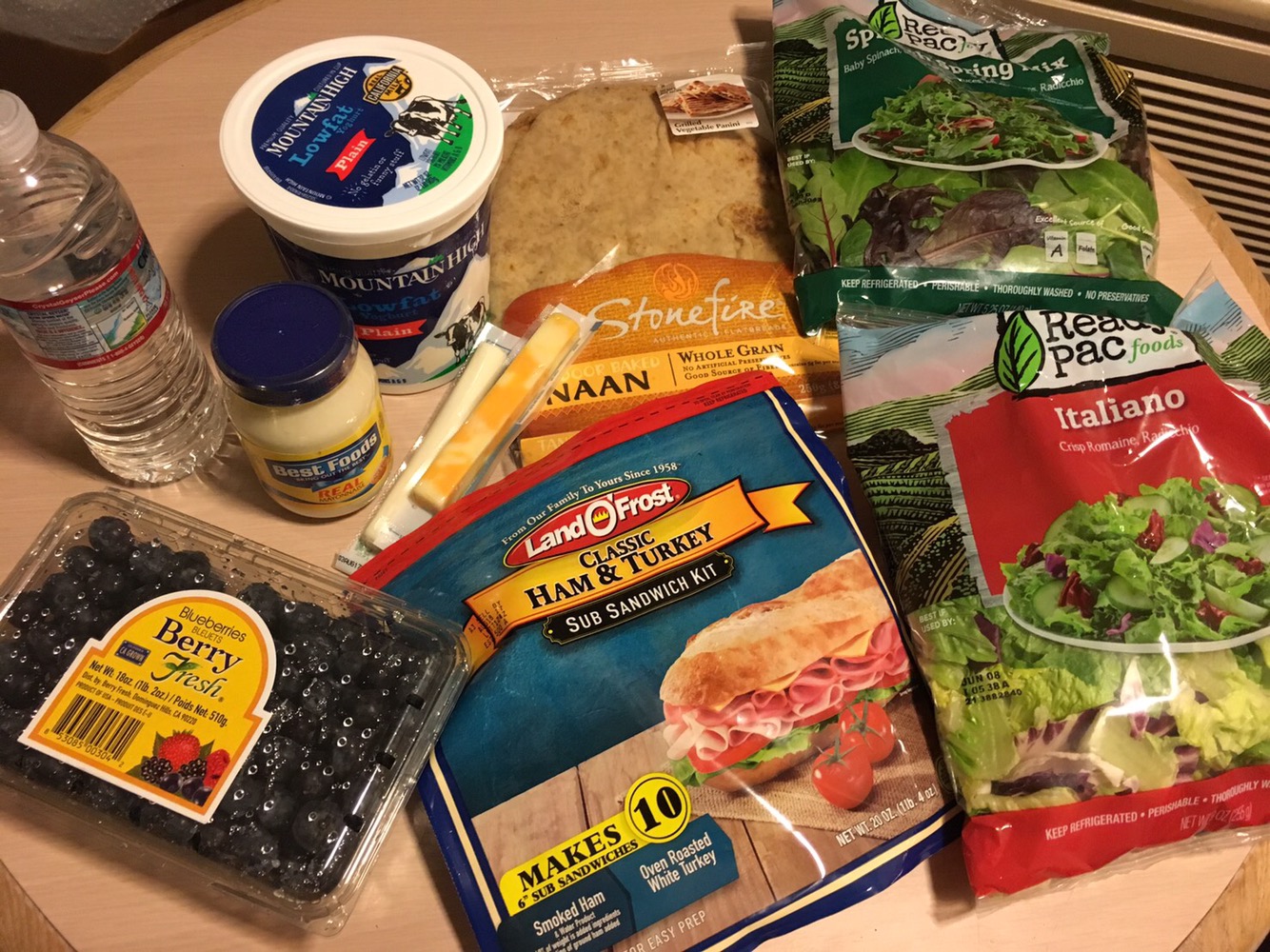

ファーストフードばかりにならないよう、レンジもガスも使わず食べれる食材を買い込みました。これで2〜3日は食べれるけど、もう、すでに飽きてきています。。

ファーストフードばかりにならないよう、レンジもガスも使わず食べれる食材を買い込みました。これで2〜3日は食べれるけど、もう、すでに飽きてきています。。

毎日サンドイッチ作って、洗濯して、仕入れして、パッキングして、あと10日がんばります‼︎

今回はなぜか時差ボケがほとんどないし、運転もようやく慣れてきました。カーナビが調子悪いのだけが心配です。

毎日サンドイッチ作って、洗濯して、仕入れして、パッキングして、あと10日がんばります‼︎

今回はなぜか時差ボケがほとんどないし、運転もようやく慣れてきました。カーナビが調子悪いのだけが心配です。

お店は2店舗、通常営業しています♬

レモンのレアチーズ、おすすめです!

お店は2店舗、通常営業しています♬

レモンのレアチーズ、おすすめです!

買付中もちょこちょこ写真UPしますね↓

買付中もちょこちょこ写真UPしますね↓